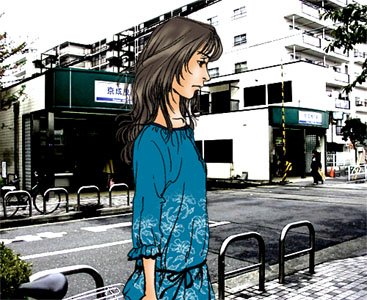

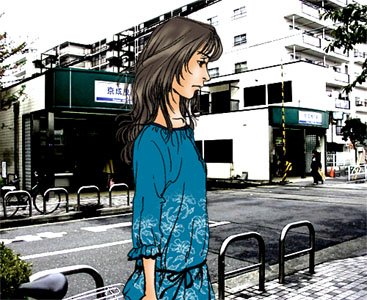

挿絵:reni様

ヴィーナス

1

挿絵:reni様

突然の交通事故で、たった一人の家族だった兄を亡くした。

歩道を歩いていた兄に居眠り運転のトラックが突っ込んだのだと、担当らしき警察官は無表情のまま調書を読み上げた。

遺体の確認をさせられても、顔がなかったので実感が湧かなかった。葬儀をするにも、何だかいつもテレビで見ている二時間ドラマのワンシーンのようで滑稽だった。家に一人でいるのは、仕事の遅い兄とすれ違いの生活をしていた私には日常だった。四十九日に納骨を済ませてしまうと兄の位牌は父と母の隣にひっそりと並び、ますます兄が死んでしまった実感は湧かなくなった。

可哀想に…。

このまま行くと兄はたった一人の妹にすら、自分の死を悲しんでもらえないかもしれない。悲しまず、怒らず、憂えずに、私はきっと兄のことを忘れてゆくのだろう。

でも、それでも私の日常はつつがなく進行して行くのだ。朝起きて、仕事に行って、夜帰る。ただ、それだけの毎日。生きている者が死を迎えることのない限り永遠に課せられる義務を、ただ日々淡々とこなして行く。

そんな私の無感情な日常に男が現れたのは、兄の死から二ヶ月経った、晴れた日曜の午後だった。

「佐伯美奈子ちゃんってのは、君かい?」

一週間分の買い物を済ませた帰り、車の来ない横断歩道で信号待ちをしていると突然、真っ赤なジャケットを纏った男に声を掛けられた。

「違います」

内心動揺して、一瞬合った目をすぐに逸らす。振り切ってしまおうかと思って一歩踏み出しかけ、留まった。信号はまだ赤だった。

「違うの?」

止まっていることを良いことに、男は食いついてくる。長身にヘラヘラ笑った明らかに怪しげな男。短髪に些か日本人離れした顔というのは格好が良かったけれど、その分こちらを警戒させるには十分な風貌だった。私は、ナンパされてホイホイついて行くタイプでもなかったし、ましてや自分の名前を知っている赤の他人など信用できたもんじゃない。

「違います」

もう一度今度は強く言って、それだけでは気が済まずに一言返すことにした。

「だいたい、人の名前を聞く時には自分がまず名乗るべきでしょう?」

「あ、そ〜か。こりゃ失礼。俺の名前はルパン三世ってんだ」

額に手をやるオーバーアクション。そして相変わらずのニヤニヤ笑い。この人馬鹿じゃないの?いや、馬鹿というよりアブない人だ。自分があの「ルパン三世」だと本気で信じ込んでいるんだとしたら、哀れにもほどがある。私の頭の中で警告ランプが点灯していた。どうせ車も来ないんだし、横断歩道を渡ってしまおう。どう考えても、交通ルールを守ることより男から自分の身を守る事の方が今の最重要課題だ。

「すみません。急いでいるので」

そう言って一歩踏み出そうとした瞬間。急に男に腕を捕まれた。

「なにすんのよ!!」

驚いて振り向くと、後ろ髪先三寸を猛スピードで黒のワンボックスが走り去っていった。どうやら車道の信号が変わりかけたところに無理矢理突っ込んできたらしい。…男に気を取られすぎて気づかなかった。なんでいつもは信号の意味もわからぬほど車通りが少ないというのに、こんなタイミングに限って走ってくるのだ。

「君に死なれたらお兄さんへの面目が立たなくなるからね」

呆然とする私に一つ、イタリア人のように陽気なウインクを返すと、男―自称ルパン三世は当たり前のように私の荷物を代わりに持った。歩行者用信号が青に変わるのと同時に、迷うことなく私より先に家のある方角へ歩き出す。

「…兄を知っているの?」

無理矢理荷物を奪い返すのも憚られて、手持ち無沙汰になった両手を何となく前に組みながら、私は素直に驚いた。本当に兄の知り合いだったら、多少怪しくても邪険にするわけには行かない。都内の印刷会社で事務をしていた兄が、こんなに軽薄そうな男と知り合いだとは聞いた事がないけど。

「男と男の約束をした仲さ」

まるで男同士の秘密を誇る少年のようにルパンは笑った。

道はほどなく、家の前まで続く長い坂へと差し掛かる。

買い物袋を持って一歩先を行く赤い背中が、やけに新鮮だった。そういえば、最後に兄と並んで歩いたのはいつだっただろう?などとぼんやり考えてみる。小学校の時に両親が死んでから、6つ年の離れた兄は親の代わりに私を育ててくれていた。見ていた背中は、深夜のバイトから帰ってきて眠りに着いた後の、疲れた丸い背中ばかりだったはずだ。

「いっつもこんな大荷物を抱えて坂道を登ってるのかい?」

黙ってついて歩く私に気を使ったのか、ルパンが相変わらずのおちゃらけ声で話しかけてきた。振り向いた顔はヘラヘラしていたけど、その額にはうっすら汗がにじんでいる。冬とはいえ、晴れた日にはちょっとした運動でもすぐそれなりに暑くなるのだ。

「えぇ」

でも返事は一言。ニコリと笑いかけてきた目を逸らす。気まずさにいつか諦めてルパンが帰ってくれないかと、とことんそっけなく接することに決めた。

「ふ〜ん。偉いんだなぁ。俺なんかいっつも車乗ってっから、最近運動不足でいけねぇや」

「そう」

「昔っからこの辺に住んでんのかい?」

「えぇ」

「じゃあ、ここの町並みの移り変わりなんてのも、よぉく知ってるわけだ。いいねぇ。俺にも、こんな故郷が欲しかったもんだぜ」

「そう」

「…この家は昔からここにあったのかい?」

「えぇ」

「…この家も?」

「えぇ」

「…あ、この家は最近出来たんだろ?」

「えぇ」

「…結婚しよっか」

「えぇ…って、は?」

思わず立ち止まってルパンを見ると、口を歪めて笑いを堪えていた。

「ブブッ…美奈子ちゃん、わかりやすすぎ。鳩が豆鉄砲食らったような顔してらぁ」

冗談でこの人は突然プロポーズなどするのか。何だかだんだん人と成りがわかってきたような気がして、しかもそれが最初に感じた印象と寸分互いもないことに、げんなりしてしまった。兄の友人だというから、もう少しまともな人かと思いたかった。

着いたよ、という陽気な一言で、ここが家の前だということに気付いた。いつの間にあの長い坂道を登り切っていたのだろう。普段は坂の頂上が延々近づかないような気がしていたのに。

「じゃあ、俺はここで」

着込んだコートのポケットの中から家の鍵を探していると、突然ルパンがそう言った。てっきり、お線香を上げると称して図々しく上がりこんで、お茶の一杯や二杯でもせがまれるものと覚悟していた私は、だから拍子抜けして思わず思ってもないことを口走ってしまったのだ。

「え?寄っていかないの?」

これじゃあ、彼氏ともう少し一緒にいたいと駄々を捏ねる彼女じゃないか。自分の台詞に自分でショックを受けてしまう。流石のルパンも驚いていたけれど、ちょっとバツが悪そうにこう返した。

「嬉しいこと言ってくれるとこ悪いんだけっどもがな、流石に初対面のお嬢さんが独りで暮らしている家にはのこのこ上がり込めないっつーかなんつーか…」

あら、意外と誠実なのね、などと一瞬でも思った私が馬鹿だった。次の瞬間、油断した私の唇を一瞬で、そして非常に的確に奪うと、「自称」ルパン三世は頭が痛くなるような言葉を残して風のように去っていったのだ。

「近いうちにまた会おうね〜、マイハニーッ!!」

一体彼は何がしたかったのだろう。でもこれが、全ての始まりだったことは間違いない。